年功人事から決別する方法

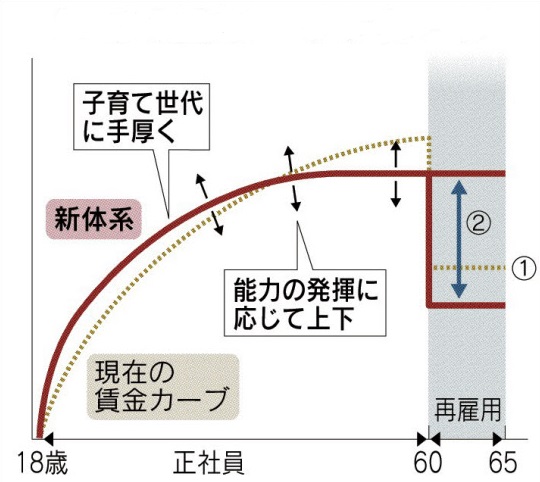

最近の春闘のベースアップでは、若手・子育て世代に手厚く配分し、中高年については伸びを抑制する傾向が見られる。賃金カーブは一定階層以上からはこれまで以上にフラットになり、年功色が薄くなる(以下の図は新しい賃金カーブのイメージ)

実は大企業はこうせざるを得ない事情を抱えている。グローバルでビジネスをすることが日常になり、外国人社員を活用することが当たり前になってきた。彼らの多くは中途採用であり、採用前に仕事内容や期待する役割を決めた上で雇用され、その上で評価される。ここに年齢要素が入り込む余地はない。

このため、日本国内で行われているような年齢や勤続年数、過去の功績の累積を加味した評価をしていると、有能な人材を採用したり、定着させることができない。外国人を戦力にするなら、年齢要素を排した人事に移行せざるを得ない。

また国内の社員構成を見ると、不動産バブル全盛の頃に入社した世代(65年~69年生まれ、現在45歳~50歳)が膨れ上がっている。この点でも中高年のベースアップは抑制せざるを得ない。さらに、彼らが60歳の定年を迎える頃には定年が65歳に延長され、70歳まで継続雇用義務が企業に課せられる事態が現実味を増している。そのため今から年功によらない人事に移行しようとしている。

年功による人事の特徴としては、まず賃金の全部または一部に年齢や勤続年数が反映されていることが挙げられる。賃金の全部が年齢や勤続年数だけで決まるような会社は少数派だが、賃金の一部に年齢や勤続年数を反映させている会社は数多い。

そして、表向きは賃金に年功要素はなくても、人事評価において年功を加味した運用がなされ、結果として年功重視になっている場合もある。こうした会社では、昇進・昇格は順送りで決まり、時間差はあっても男性正社員はほぼ全員が一定レベルまでは昇進・昇格する。

中小企業ではグローバル化は縁遠い話でも、社員が高齢化し、賃金や人材活用の点で重荷になるという点では大企業と同じ状況にある。日本の会社は大企業も中小企業も、中高年社員は活用を図りつつも、年齢や勤続年数に影響されない人事に移行する必要性が高まっている。

年功人事を脱するための具体策

人事から年功要素を排するには制度面と意識面からの2つのアプローチが考えられる。

まず制度面では、年功色を薄める方法と年功から完全に抜け出す方法がある。年功を薄めるには役職定年制や役職任期制のように一定年齢に達する、もしくは一定期間を経過した社員は役職や管理職を離れ(ポストオフ)、後進に道を譲る仕組みを取り入れる。ポストオフされた社員をどのように処遇するかという問題は残るが、役職手当がなくなるなどで人件費が抑制され、若手社員の役職への登用が進み、年功色は薄くなる。

年功から完全に脱するには、社員の資格等級を決めている資格等級制度を改め、新しい資格等級に再格付けする方法が考えられる。また既存の等級制度に降格の仕組みを取り入れ、降格を通じて年功要素を排する方法もある。これにより資格等級の引き下げや頻繁な降格が起こり、年功的な人事から抜け出すことになる。

人事において年功要素を温存するのか、薄めるのか、それとも排するのかはそれぞれの会社の置かれた事情、つまり経営との関わりで決定されるべきで、人件費や人材活用の面で決めるべきではない。具体的には、次の文章の空欄が埋まるかどうかを検討してみるとよい。

『当社の付加価値・競争力の源泉は○○○にある。そして、これを維持・発展・強化していくためには□□□が求められる。そのため年功に依存した賃金評価制度では具合が悪い』。○○○や□□□に入る文言がすんなり決まり、それを社員や社外の関係者(金融機関や株主など)に説明でき、全員が納得できるようであれば、経営的な視点から見て年功を脱した人事へ移行すべきと言える。もしこの文章の完成度が低ければ、無理をして年功を脱する必要性も低いことになる。

求められる意識面の改革とは

人事から年功要素を排するに必要な意識改革が求められるのは、年功の恩恵を受けているとされる中高年世代が中心になる。この階層の抱える問題としては、昇進・昇格がストップすることによる停滞感、スキルや能力が現状と合わないミスマッチ、それを埋め合わせするために必要な学びに対する消極性が指摘される。

こうした人たちに必要なのは昇進・昇格を目指す働き方から、やりがいや自分らしさを実現する働き方への意識転換だ。60歳の制度上の定年の前に、いわば試みの仮想定年を自ら課すようにし、会社の人事も仮想定年による働き方の転換を支援する。

中高年となると、すでに職業人生は20年前後に及び、キャリアの核は固まっている。自分は何が出来るのか、何をしているとモチベーションが高まるののか、逆に苦手なことは何か、どんな事には気が進まないのかが定まっている。そこで、会社から仕事を命じられて働くのではなく、会社に対してどんな貢献をするのかを約束して働く。一方、会社は社員から示された仕事の内容の重要性、業績への貢献度、役割の難易度などを評価して支払う対価を決定する。期末には約束された仕事の成果を評価し、翌期の処遇を話し合う。新しい働き方は、職務における有能性や生産性をどれだけ向上させられるかによって、個人としてのアイデンティティ、存在意義を確かなものにする。

自らで働き方を決めることは、自律(自立)を通じてプロとしての道を歩むことになる。ここでの「プロ」とは高度なスキルや特殊な能力を有するスペシャリストとは限らない。どんな仕事でも、一人前と称される状態に至ればプロの道の入り口に立つ、そんなイメージだ。

4方向ある新しい働き方

自律・自立した働き方に必要とされる2つの行動がある。

一つはプロとして仕事をするために必要な学習能力の強化と更新だ。これまでは会社が必要と判断した能力やスキルを身に付けるため教育研修を受けてきたが、今後は自分にとって必要な教育研修を自己投資として行うことになる。学習能力が高いとされる人の特徴は、①経験から学べること、②自らを俯瞰的に眺め視座転換できること、③思考と行動が両立していること、とされる。これらをいかに自分のものに出来るかが学習成果を左右し、それが処遇に直結する。

もう一つは、社内における人間関係、ネットワーク作りだ。いくら自分のしたい仕事をするといっても、社内に全く関わりのないものであれば、社内の誰からも関心を示されず相手にされないし、会社の評価も低くなる。孤立無援で仕事を始めるとなると、会社を辞めて独立するのと同じだ。そうならないためには社内で人間関係を築き、その中でプロとして自分の居場所を確かなものにすることが欠かせない。いわば関係性による自己のアイデンティティ、存在意義の確立だ。

働く場を定めることは、同時に働き方の方向性を定めることにもつながる。①現在の職務のまま、より高度化・専門化を図るのか、それとも②今の職務・職種とは違う道を選択するのか、そして、③会社への貢献度をより高めるのか、それとも④会社と距離を置き貢献度は下がる代わりに、社会全体という視点からの貢献度を高めるのか、これらによって働き方は下の図の矢印が示す4つの方向に分かれることになる。

そして会社は従来のように会社都合による担当職務替えや人事異動を止め、プロとしての仕事に専念させる。評価は人材を総合的に捉える人物評価から、仕事の成果だけを捉えて評価する仕組みへ転換する。社員がプロとしての仕事に専念する以上、評価は人の評価から仕事そのものへの評価へ転じる必要がある。

日本の企業で年功が重視されてきたのは、社員をプロ化させず、必要に応じて柔軟に役割や配置を変え、融通無碍に人材を使ってきたことが大きな原因だ。その時々の会社の事情に応じ、様々な仕事を転々とさせていれば評価の中心は職務ではなく、人物や人間性にならざるを得ない。社員をその道のプロとして、職務限定正社員という位置づけにすれば、人物評価ではなく職務や役割による評価へ移行できる。

2016/2/20

事務所新聞のヘッドラインへ

オフィス ジャスト アイのトップページへ